II. 2. ГЕОГРАФИЯ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ

Чан-чунь (1148–1227) – даосский монах школы Цюаньчжэнь, основатель ордена Лунмэнь (Драконьи Ворота), философ и путешественник. В первую очередь известен описанием своего путешествия ко двору Чингисхана. Отряд отправился в путь из Пекина в начале марта 1221 г. Перевалив горы, ограничивающие с севера Великую Китайскую равнину, в середине марта они двинулись на север по обширной степи, обильной травой и водой. Чан Чунь обратил внимание на обилие солончаков и небольших соленых озер. Через 20 дней путешественники достигли р. Халхин-Гол и установили, что она течет на северо-запад. Проследив ее до устья, 15 мая Чан-Чунь вышел в низовья р. Керулен. 23 мая 1221 г. он описал солнечное затмение и двигался вверх по южной стороне широкой долины Керулена на запад-юго-запад в течение 16 дней (около 500 км). Свернув от поворота Керулена на дорогу, отряд до конца июня шел на запад. Вдали появились «горы и холмы» – южные отроги нагорья Хэнтэй. За р. Тола (система Селенги) началась равнина, на ее окраинах – горы и долины. 4 июля Чан-Чунь остановился на отдых у южных предгорий нагорья Хангай. После стоянки отряд двинулся на запад и до конца августа шел вдоль северных склонов Монгольского Алтая. Примерно у 95° в. д. Чан-Чунь пересек этот хребет в южном направлении. 15 сентября отряд добрался до этих гор и прошел вновь на запад вдоль их крутых северных склонов, обращенных к Джунгарской равнине до соленого горного оз. Сайрам-Нур, имеющего в окружности около 114 км. Спустившись с гор в долину р. Или, отряд форсировал реку у 44° с. ш. и, повернув опять на запад, 14 октября достиг г. Алима (Алма-Ата). По наблюдениям Чан-Чуня, хребты Средней Азии гораздо выше гор Северного Китая, на южных склонах значительно теплее, чем на северных. Двигаясь в том же направлении, путешественники прибыли к р. Талас. Отряд обогнул передовые хребты Западного Тянь-Шаня и 3 декабря 1221 г. вступил в г. Самарканд, пройдя вдоль северных склонов этой горной системы около 2000 км. В 1222 г. Чан-Чунь сопровождал двор Чингисхана на юг, в г. Балх, а уже в начале 1223 г. двинулся домой. Тем же путем отряд достиг Монгольского Алтая, но оттуда проследовал на юго-восток по Долине Озер, длинной, около 500 км, межгорной впадине с многочисленными бессточными озерами, вдоль северных склонов Монгольского и Гобийского Алтая, пересек пустыню Гоби и, коснувшись излучины Хуанхэ, прибыл в Пекин в феврале 1224 г.

Основной труд: «Труды членов Пекинской духовной миссии».

Раббан Саума (ок. 1220–1294) – уйгурский путешественник, несторианский монах, посол на службе ильханов Ирана, единственный уроженец средневекового Китая, оставивший описание своих путешествий по Европе. Около 1278 г. Раббан Саума со своим учеником Марком отправился в паломничество в Иерусалим. Они пересекли страну тангутов, посетили оазисы Кашгар и Хотан, проехали через Талас и Хорасан, побывали в Ани и Мосуле. В 1287 г. Раббан Саума двинулся на запад в сторону Трапезунда. По достижении Трапезунда посольство село на корабль и добралось морем до г. Константинополя, где Раббан Саума был удостоен аудиенции у императора Андроника II. После этого Раббан Саума вновь поднялся на палубу корабля и отплыл в сторону Италии. Проплывая вдоль Сицилии, он стал очевидцем извержения вулкана Этна (18 июня 1287 г.). По прибытии в Рим он узнал о кончине папы Гонория IV и после кратких переговоров с кардиналами и посещения собора св. Петра направился через Флоренцию и Геную в Париж. Перезимовав в Генуе, он провел целый месяц при дворе короля Филиппа Красивого. Покинув пределы Французского королевства, Раббан Саума проехал в Аквитанию, где (вероятно, в Бордо) ему удалось встретиться с английским королем Эдуардом I. По-видимому, по возвращении в Багдад Раббан Саума составил описание своих путешествий.

Основной труд: «The monks of kublai khan emperor of china» (1288), История мар Ябалахи III и раббан Саумы» (1958).

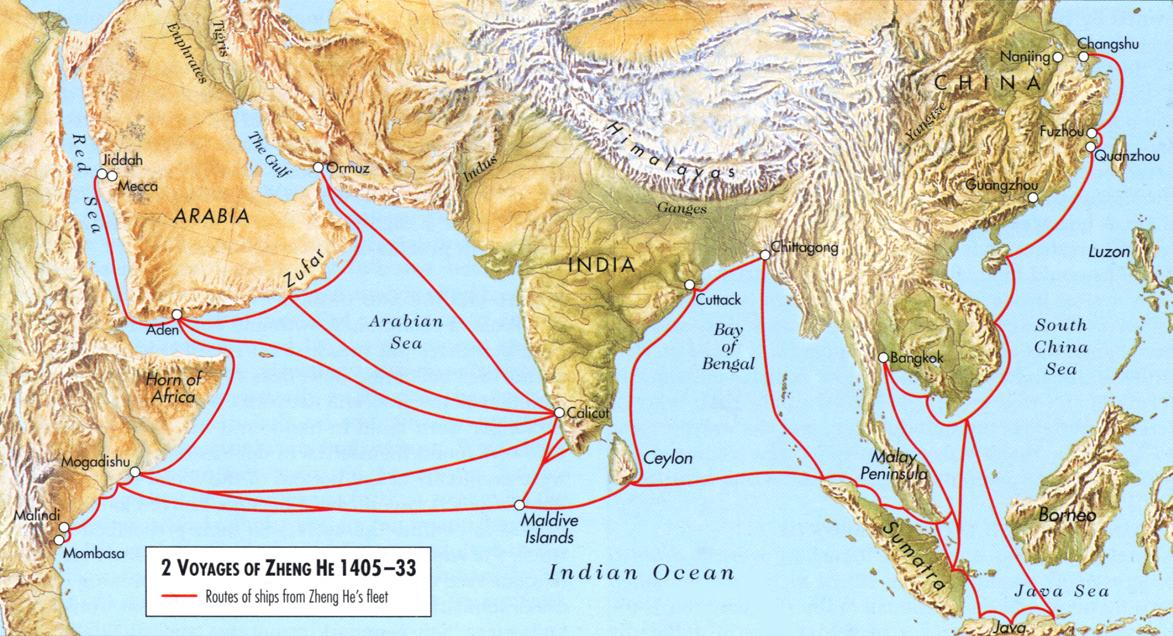

Чжэн Хэ (1371–1435) – китайский путешественник, флотоводец, дипломат, который впервые принес в Китай сведения о народах, населяющих берега Индийского океана. Совершил семь морских военно-торговых экспедиций в страны Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки. Начало первого путешествия пришлось на осень 1405 г. Вначале экспедиция направилась в Чампу, затем в Палембанг на Суматре. Также корабли Чжэн Хэ посетили Яву и далее плыли до Цейлона. Основной целью его путешествия был город-государство Каликута, правитель которого покровительствовал морской торговле. В 1407 г. флот вернулся назад. Сразу по возвращении флота он отправился во второе путешествие, на этот раз с целью доставить домой иностранных послов. Корабли вышли в море в конце 1407 г. или в начале 1408 г. В основном, вторая экспедиция держалась прежнего маршрута – корабли посетили Сиам, Яву, Дели, Ачех, Кочин и Каликут. Единственным существенным отличием маршрута стало посещение Малакки. Вторая экспедиция не только закрепила итоги первой, но и положила начало процветанию транзитной гавани на Южноазиатском морском пути. Третья экспедиция вышла в плавание в 1409 г. Сделав короткую остановку в Тайпине, китайские корабли далее взяли курс на Чампу (нынешний Вьетнам) и Темасек (нынешний Сингапур). Далее они прибыли в Малакку. Далее корабли Чжэн Хэ посетили Семудеру (султанат на Суматре) и оттуда отплыли к Цейлону. Флот продолжил свой путь в Килон, Кочин и Каликут. С четвертого путешествия (1414) началось исследование Аравии и Африки, мест, которые до этого были известны китайцам, но никогда не исследовавшиеся систематически. Флот двигался в Индию, останавливаясь по пути в Чампе, на Яве, Суматре, Малазии, на Мальдивах, Шри-Ланке и наконец – в Индии. От Мальдивских островов, флот Чжэн Хэ взял курс на Ормуз. Китайскому императору привезли экзотический подарок – жирафа (цилиня). Кроме «цилиня» в Китай были также доставлены иные экзотические звери, как то «небесные кони» (зебры) и «небесные олени» (антилопы). В 1417 г. состоялась пятое путешествие. Движение шло приблизительно по тому же маршруту, что и ранее: Чампа, Ява, Палембанг, Семудера и Ачех на Суматре, Паханг и Малакка в Малайзии, затем Мальдивы, Цейлон, Кочин и Каликут в Индии и ряд городов на Сомалийском берегу Африки – Могадишо, Браву, Чжубу и Малинди. Корабли вновь посетили Ормуз и затем в первый раз вошли в гавань Адена, чья власть простиралась на весь Юг аравийского полуострова вплоть до Мекки. Из Адена корабли направились на Юг, в первый раз достигнув африканского побережья. Шестая (1421–1422) и седьмая (1431–1433) экспедиции дошли до Ормуза и африканского берега в районе современного Сомали и зашли в Красное море. Во время путешествия велись подробные и точные записи увиденного, составлялись карты, на которых регистрировалось время отплытия, места стоянок, помечалось расположение рифов и мелей. Были составлены описания заморских государств и городов, политических порядков, климата, местных обычаев, легенд. Чжэн Хэ доставлял в зарубежные страны послания императора, поощрял прибытие в Китай иностранных посольств, вел торговлю. Посольские связи стран Южных морей с Китаем вновь оживились, а из Малакки (1433) и Самудры (1434) прибыли к императорскому двору правители этих стран.

Рис. . Экспедиции Чжэн Хэ

Сюаньцзан (602–644/664) – знаменитый китайский буддийский монах, ученый, философ, путешественник и переводчик. Он известен своим семнадцатилетним путешествием в Индию. Сюаньцзан привез из Индии 657 текстов на санскрите. Он получил поддержку императора, и организовал большую школу переводов в городе Чанъань, привлекая к работе многочисленных учеников по всей Восточной Азии. Он перевел на китайский язык 1330 сочинений. В 629 г. Сюаньцзан покинул империю через Лянчжоу (Ганьсу) и Цинхай. Он пересек пустыню Гоби через Кумул (Хами), попал на Тянь-Шань и в 630 г. прибыл в Турфан. Двигаясь дальше на запад, он смог добраться до Яньци, потом направился в монастыри Сарвастивады в Куче. Потом он перешел Аксу, повернул на северо-запад, перешел Тянь-Шань через перевал Бедал, и оказался на территории нынешней Киргизии. Он обогнул озеро Иссык-Куль, попал в Суяб (в Чуйской долине близ современного Токмака), где встретил кагана западных тюрков, отношения которых с Китаем тогда были дружественны. Затем он направился на юго-запад к Ташкенту, оттуда пересек пустыню и попал в Самарканд, где обнаружил покинутые буддийские храмы. Двигаясь на юг, он направился на Памир, прошел через перевал Железные Ворота. Далее он спустился к Амударье, вошел в Термез, перевалил через Кундуз и направился на запад в Балх (в современном Афганистане). После этого Сюаньцзан через перевал Шибар попал в город Каписи (60 км к северу от современного Кабула). Это уже была территория Гандхары. Далее он направился в афганский Джелалабад, который уже считался Индией. Он достиг Джелалабада в 630 г. Он прошел через Хунзу и Хайберский проход и попал в Пешавар, бывшую столицу Гандхары. От Пешавара Сюаньцзан направился в долину Сват. Далее он попал в долину Бунер, оттуда через Шабаз Гхарни направился к реке Инд в Хунд, пересек реку и направился в государство Таксила. В 633 г. Сюаньцзан покинул Кашмир и направился на юг к Чинабхукти (вероятно, современный Фирозпур), где учился около года с принцем-монахом Винитапрабхой. В 634 г. он направился на восток в Дхалабхару в восточный Пенджаб, затем посетил преимущественно хинаянские монастыри в долине Кулу, повернулся на юг в Байрат, а затем в Матхуру на реке Ямуна, а в 635 г. прибыл в Матипуру и пересек Ганг. Отсюда Сюаньцзан направился на юг в Санкасья (Капитха), там, где Будда спустился с небес, затем в столицу Каньякубджа (Канауджи) североиндийского царя Харши. Затем он вернулся на север в Шравасти и добрался до Капилавасту, где родился Будда. В 637 г. Сюаньцзан направился из Лумбини в Кушинагар, место смерти Будды, потом – в олений парк в Сарнатхе. Далее он направился на восток в Варанаси, через Вайшали, Паталипутру (сейчас Патна) и Бодхгая. Потом он прибыл в университет Наланду, где провел следующих два года. В 645 г. он возвратился в Китай.

Основные труды: «Путешествие в Индию Великой Династии Тан» (646), «Об отсутствии различий между Мадхьямакой и Йогачарой».

Рис. . Путешествия Сюаньцзана

Фа Сянь (ок. 340–415) – китайский монах-буддист. В 399 г. с группой паломников он отправился из родного города Сиань (Чанъань) на северо-запад через Лессовое плато и далее вдоль южного края песчаных пустынь северо-западного Китая. Пройдя по «шелковой» дороге до горы Босянцзы, паломники свернули на запад и после семнадцатидневного путешествия достигли блуждающего оз. Лобнор. Пробыв у Лобнора месяц, путешественники направились на северо-запад и, перевалив через Тянь-Шань, достигли долины реки Или, затем они повернули на юго-запад, снова перешли через Тянь-Шань, пересекли с севера на юг пустыню Такла-Макан и у города Хотан достигли подножий хребта Куньлунь. Спустя тридцать пять дней маленький караван прибыл в Хотанское царство, после чего Фа Сянь и его спутники направились на юг и прибыли в холодную гористую страну Балистан, в которой, кроме хлебных злаков, не было почти никаких культурных растений. Из Балистана Фа Сянь взял путь в восточный Афганистан и целый месяц блуждал в горах, покрытых вечными снегами. Преодолев горы, путешественники взяли путь в Северную Индию. Исследовав истоки реки Инд, они прибыли в Фолуша (вероятно, современный город Пешавар), расположенный между Кабулом и Индом. После многих затруднений каравану удалось добраться до города Бану, который существует и поныне; затем, снова перейдя Инд в средней части его течения, Фа Сянь пришел в Пенджаб. Отсюда, спускаясь к юго-востоку, он пересек северную часть Индийского полуострова и, перебравшись через большую солончаковую пустыню, лежащую на восток от Инда, достиг страны, которую он называет «Центральным царством». В Индии Фа Сянь посетил много городов и местностей, где собирал легенды и сказания о Будде. Пробыв в Индии продолжительное время, путешественник в 411 г. отправляется в обратный путь на родину морским путем. От устья Ганга он отплыл на Цейлон, где прожил два года, и затем в 413 г. на торговом судне отправился на Яву. После пятимесячного пребывания на Яве Фа Сянь возвратился в свой родной город Сиань-фу (Кантон). Фа Сянь сообщал ценнейшие исторические, географические и этнографические сведения о 30 государствах. Называя пункты, он указывал их точное положение и расстояния между ними, которые показывал в днях переходов.

Основные труды: «Описание буддийских государств» («Фогоцзи»), «Записки о путешествии на Запад».

Рис. . Путешествия Фа Сяна