III. 2. УЧЕНЫЕ: ГЕОГРАФЫ, КАРТОГРАФЫ, АСТРОНОМЫ

Бехайм Мартин (1459–1506) – немецкий ученый, негоциант и мореплаватель, долгое время находившийся на португальской службе. Создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобуса. В 1484 г. Бехайм впервые появился в Лиссабоне с торговыми целями. В 1488 г. поселился на Терсейре (Азорские острова) и получил должность придворного астронома и картографа. Утверждают, что с М. Бехаймом встречался Колумб и обсуждал проект плавания в Индию в западном направлении. М. Бехайм был также близок к «кружку математиков» – обществу придворных ученых, занимавшихся, прежде всего вопросами физики, астрономии и навигации. Сохранились сведения, что М. Бехайм участвовал в плавании Диого Кана к берегам Африки (1484). Экспедиция продлилась 19 месяцев, за это время португальцы открыли неизвестные ранее области Гамбии и Гвинеи, установили контакты с народом волоф, дошли до устья реки Конго и вернулись с грузом пряностей (перца и корицы). В 1490 г. М. Бехайм вернулся в Нюренберг по торговым делам. Георг Хольцшуэр, член городского совета, путешествовавший в Египет и Святую землю и интересовавшийся географическими открытиями, убедил его остаться в городе и создать глобус, на котором были бы отражены последние открытия португальцев. К 1492 г. глобус был готов. Глобус М. Бехайма представляет собой металлический шар 507 мм в диаметре, обтянутый географической картой, отражающей знания европейцев об окружающем мире на конец XV века, включая открытия португальцев в Западной Африке. На карте отсутствуют указания широты и долготы по современному методу, но есть экватор, меридианы, тропики и изображения знаков зодиака. Также представлены краткие описания различных стран и изображения их жителей.

Рис. . Глобус М. Бехайма

Бодэн Жан (1530–1596) – французский писатель, философ, мыслитель эпохи Возрождения и государственный деятель. Ж. Бодэн стремился объяснить развитие человеческого общества естественными причинами. Он отмечает влияние климата в основном на физиологические и психические свойства человеческого организма и тем самым – на национальный характер и политические установления народа. Идеальным Ж. Боден считает климатические условия родной Франции. Помимо температуры, он принимает во внимание влажность климата, указывая на нездоровый характер жарких заболоченных стран, и ветры, проводит параллель между характером ветров и нравами людей. Горный рельеф и пограничное положение делают, по Ж. Бодену, людей воинственными, грубыми, свободолюбивыми. Плодородие страны изнеживает ее обитателей; скудость почв компенсируются развитием умственных способностей населения. Причем климат и другие природные условия влияют на отдельные человеческие индивиды, а не на человеческое общество. Само же общество представляется как арифметическая сумма индивидов. Опускается из виду влияние производства на человека.

Основные труды: «Метод легко понять историю» (1566), «Ответ на «Парадоксы» господина Мальтруа, касающийся монетной ситуации и вздорожания всех вещей» (1668), «Шесть книг о государстве» (1676), «Зрелище природы» (середина 1690-х).

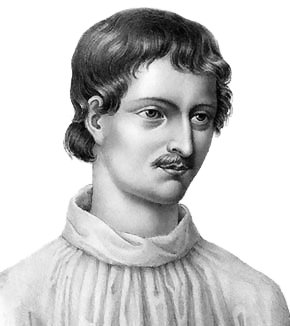

Бруно Джордано (1548–1600) – итальянский философ, активный сторонник учения Н. Коперника. Осью философии Д. Бруно является новая концепция космоса и природы, сущностно отличная от средневековой. Он представляет пантеистическую натурфилософию, основная идея которой – самодвижущаяся материя, из себя рождающая все многообразие форм своего бытия. Развивая гелиоцентрическую теорию Коперника, Д. Бруно высказывал идеи о бесконечности природы и бесконечном множестве миров Вселенной, утверждал физическую однородность мира (учение о пяти элементах, из которых состоят все тела, – земля, вода, огонь, воздух и эфир), учил о внутреннем родстве и совпадении противоположностей. В бесконечности, считал он, отождествляясь, сливаются прямая и окружность, центр и периферия, форма и материя и т. п. В космологии Д. Бруно высказал ряд догадок, опередивших его эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическими открытиями: о бесконечности Вселенной, о том, что звезды – это далекие солнца, о существовании неизвестных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы, о вращении Солнца и звезд вокруг оси, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу, и др. Д. Бруно опроверг средневековые представления о противоположности между Землей и небом и выступал против антропоцентризма, говоря об обитаемости других миров.

Основные труды: «О причине, начале и едином» (1584), «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584), «120 статей о природе и Вселенной против перипатетиков» (1586), «О тройственном минимуме и измерении» (1589), «О безмерном и бесчисленном» (1589).

Бэкон Фрэнсис (1561–1626) – английский философ и политический деятель, родоначальник английского материализма. Им предложена классификация наук, представлявшая альтернативу аристотелевской, долгое время признавалась основополагающей многими европейскими учеными и философами. Разделение всех наук на исторические, поэтические и философские определяется у Ф. Бэкона психологическим критерием. Ф. Бэкон считал индукцию, т. е. опыт, эксперимент единственно возможным путем исследования природы предметов и явлений, выявления истинных законов объективной действительности. Предвидя повышение роли науки в развитии общества, он убеждал в разработке новой научной методологии. Ф. Бэкон считал необходимым создать правильный метод, с помощью которого можно было бы постепенно восходить от единичных фактов к широким обобщениям. В древности все открытия делались лишь стихийно, тогда как правильный метод должен опираться на эксперименты (целенаправленно поставленные опыты), которые должны систематизироваться в «естественной истории». В целом индукция выступает у Ф. Бэкона не только как один из видов логического вывода, но и как логика научного открытия, методология выработки понятий, основанных на опыте. Ф. Бэконом были обоснованы главные принципы организации и управления научно-техническим прогрессом и рационального использования природных ресурсов.

Основные труды: «Опыты, или наставления нравственные и политические» (1597), «Введение к истолкованию природы» (1603), «Обдуманное и увиденное» (1607), «Опровержение философии» (1608), «Описание интеллектуального мира» (1612), «Новый Органон» (1620), «Новая Атлантида» (1623–1624).

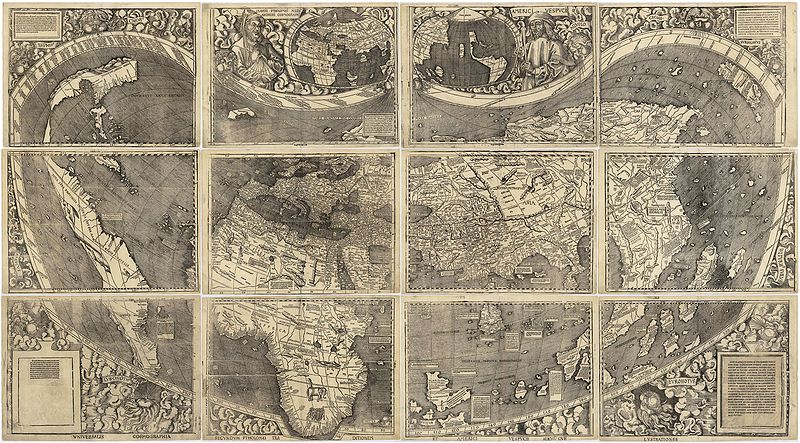

Вальдзеемюллер Мартин (Илакомилус) (1470–1527) – немецкий картограф, известный благодаря составлению первой карты мира (1507), на которой были отражены открытия Америго Веспуччи – определение Америки как континента (до этого на картах указывали только несколько островов Нового Света). Это первая карта в истории, на которой континент был указан под именем «Америка». Он создал также глобус, на котором показана, как на карте, Америка в качестве нового континента. Он внес новые веяния в изображении Восточной Европы в начале XVI века, выпустив несколько карт, в которых попытался отразить новые географические открытия и географическую информацию. Например, им переведены письма Америго Веспуччи о Новом Свете («Четыре плавания Америго Веспуччи».

Основные труды: «Cosmographiae Introductio» (1507), «Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrationes» (1507), «Carta itineraria europae» (1520), «Введение в космографию» (1507), «Карта морских плаваний» (1516).

Рис. . Карта М. Вальдземюллера

Хондиус Йодокус (1563–1612) – фламандский картограф и издатель атласов и карт. В 1584 г. он переехал из Фландрии в Лондон, где учился у Р. Хаклюйта и Э. Райта, а 1593 г. поселился в Амстердаме, где стал специализироваться в производстве карт и глобусов. Он является известным картографом за его ранние карты Нового Света и Европы. В 1600 г. он изготовил небесный глобус, с двенадцатью новыми созвездиями южного полушария. В 1604 г. Й. Хондиус купил печатные формы всемирного атласа Меркатора. Он добавил к атласу около сорока собственных карт и опубликовал расширенное издание в 1606 г. под авторством Меркатора, а себя указал в качестве издателя. Это атлас неоднократно переиздавался и сегодня известен как «Атлас Меркатора-Хондиуса». Во многом благодаря заслугам Й. Хондиуса Амстердам был центром картографии в Европе в XVII столетии.

Рис. . Карта мира из атласа Й. Хондиуса

Варений (Варен) Бернхард (Бернхардус Варениус) (1622–1650) – германо-голландский географ. Его основной труд «Всеобщая география (1650) – это первая попытка создания развернутой теоретической концепции географии, соответствующей новой стадии развития философии и науки, попытка «вычленения» географии в качестве самостоятельной отрасли знания. Б. Варениус определяет географию как прикладную математику, в которой показывается состояние земного шара и его частей. Он уделяет большое внимание расстоянию, углам, размерам, характеристикам через геометрические фигуры. Б. Варений делит географию на всеобщую, изучающую «земноводный круг» и частную, описывающую страны (хорография) и их части, вплоть до отдельных местностей (топография). Что касается «земноводного шара», который Б. Варениус рассматривает в качестве предмета географии, то здесь речь идет о сферах Земли. При этом выделяются «земля», куда, кроме горных пород, включены травы, деревья и животные; «воды» – океаны, моря, реки, озера, болота и минеральные воды; «атмосфера» – воздух, облака, дожди и т. п. Причем эти три части не отождествляются с планетой, а имеют верхнюю и нижнюю границы. Рассматривая отдельные сферы, ученый выдвигает различные классификационные и динамические подходы. Этот ученый понимал необходимость дифференцированного изучения поверхностной оболочки Земли и тем самым пытался теоретически обосновать необходимость дифференциации географии, развития ее отдельных отраслей. Произведение Б. Варениуса более столетия служило учебным пособием по географии и во многих своих аспектах является основой современной физической географии. Большое значение имеет разработанная им своеобразная программа страноведческих работ, в которой он отделял вопросы, относящиеся к характеристике природы отдельных стран, от вопросов, характеризующих их население и хозяйство. Будучи приверженцем механистичных философских взглядов, Б. Варениус рассматривал земной шар как жилище человека и стремился дать его максимально точное, научно достоверное описание, а также показать связь между отдельными явлениями природы в их географическом распространении (изменение природных поясов с широтой и т. д.).

Основные труды: «Описание Японии» (1649), «Всеобщая география» (1650).

Леонардо да Винчи (1452–1512) – величайший итальянский художник, ученый, инженер, изобретатель, многогранный гений эпохи Возрождения.

В геологических изысканиях Леонардо придерживался мнения, что сила воды и ветра главная причина формирования Земли. Леонардо ошибочно считал, что морские воды служат главным источником подземных вод, а последние в свою очередь питают реки; он недооценивал испаряющую силу солнечных лучей и роль атмосферных осадков в питании рек. Он сделал точные и глубокие выводы об окаменевших отложениях, формировании осадочных пород, объяснение морских отложений в горах Италии. В работах Леонардо да Винчи имеются также некоторые соображения о геоморфологических процессах – эрозионной и аккумулятивной работе рек; он признавал вертикальные движения земной поверхности. Не менее замечательны идеи Леонардо по вопросам физической астрономии и геологии. Он считал, что мерцание звезд есть явление субъективное, зависящее от свойств нашего глаза; что Луна светит не собственным, а отраженным от Солнца светом. Как картограф Леонардо далеко опередил свое время. Он использовал глубокие познания в перспективе, воображение и художественный талант для создания таких шедевров, как, например, карта Тосканы. О географических познаниях Леонардо лучше всего свидетельствует начерченная им по указаниям Америго Веспуччи первая карта Америки, хранящаяся в Лондонском музее. В его работах содержится целый ряд заметок географического характера, относящихся к Италии, Франции, Малой Азии, вопрос о плавании в воде и о полете дополняют представление о безмерном интересе художника к разным явлениям природы, к разным странам и народам.

Основные труды: «О падении тяжелых тел, соединенном с вращением Земли», «О пламени и воздухе», «Книга о воде», «Трактат о живописи».

Рис. . Карта Тосканы Леонардо да Винчи (1502)

Галилей Галилео (1564–1642) – итальянский философ, физик и астроном, один из основателей точного естествознания, поэт, филолог и критик. Боролся против схоластики, считал основой познания опыт. Заложил основы современной механики: выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной плоскости, сложения движений; открыл изохронность колебаний маятника; первым исследовал прочность балок. Построил телескоп с 32-кратным увеличением и открыл горы на Луне и определил по длине тени их высоту, обнаружил 4 спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Г. Галилей объяснял происхождение приливов и отливов вращением Земли вокруг своей оси. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции (1633), вынудившей его отречься от учения Н. Коперника. Изобретатель зрительной трубы (1608), термометра (1612).

Основные труды: «О движении» (1590), «Механика» (1593), «Рассуждение о телах, пребывающих в воде» (1612), «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой» (1632), «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки...» (1638).

Гвиччардини Людовико (1521–1589) – итальянский ученый, представитель флорентийской торговой фирмы в Антверпене. Создатель первого в истории экономико-географического произведения – «Описание Нидерландов», опубликованного в 1567 г. и выдержавшего 35 изданий на 7 языках. Этот труд состоял из двух частей: по современной терминологии – отраслевой и районной. Первая часть содержала материалы о названии страны, ее географическом положении, климате, устройстве поверхности, плодородии почвы в существовавших тогда границах Нидерландов, включавших Голландию, Бельгию, Люксембург, Северную Францию. Здесь же имелись главы о реках, о роли моря и леса; описывались быт, нравы, ремесла, торговля и управление. Вторая часть книги была основной по объему и посвящалась характеристике 17 провинций страны, причем эта характеристика была не шаблонной, хотя имела ряд общих мест, похожих на разделы первой части книги. Вместе с тем в описании провинций содержалась количественная характеристика хозяйства, указывались причины его развития. При этом главное внимание уделялось природным условиям и экономико-географическому положению. Большое место занимало описание населенных пунктов каждой провинции.

Основной труд: «Описание Нидерландов» (1567).

Декарт Рене (латинизированное имя – Картезий) (1696–1650) – французский философ, математик и естествоиспытатель. Создатель дуалистической концепции, признающей противоположные и несводимые друг к другу начала – материальную («протяженность») и духовную («мыслящую») субстанции. Эта концепция оказала значительное влияние на развитие философии и естествознание. Р. Декарт выступал за экспериментальное познание и за практическое применение выводов науки; он разработал аналитическую геометрию и теорию математической дедукции. Целью Р. Декарта было описание природы при помощи математических законов. Первостепенное значение он придавал вопросу о методе познания. Ориентируясь на логику математического знания, стержнем своей методологии сделал рационалистическую дедукцию. В своих трудах Р. Декарт утверждал способность человеческого ума к безграничному познанию природы и конечную цель знания видел в господстве человека над силами природы, в открытии и изобретении технических средств, в познании причин и действий. Р. Декарт изложил первую современную теорию ветров, облаков и осадков; дал верное и детальное описание и объяснение явления радуги.

Основные труды: «Рассуждение о методе» (1637), «Размышление о первой философии» (1641), «Начала философии» (1644), «Мир, или трактат о свете» (1664), «Метеоры» (1637).

Кеплер Иоганн (1571–1630) – немецкий математик, астроном и оптик. И. Кеплер усовершенствовал гелиоцентрическую систему Коперника, установил новые законы движения небесных тем. И. Кеплер показал, что планеты движутся по эллипсам вокруг Солнца (первый закон Кеплера), планеты движутся быстрее, когда находятся ближе к Солнцу (второй закон Кеплера), и что период обращения планет соразмерен расстоянию их до Солнца (третий закон Кеплера). И. Кеплер жил во времена открытия телескопа, был защитником открытий Галилео и системы мира Н. Коперника, согласно которой планеты движутся вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Притяжением Луны И. Кеплер объяснял происхождение приливов.

Основные труды: «Тайна мира» (1596), «Новая астрономия» (1609), «Диоптрика» (1611).

Рис. . Кеплеровская модель Солнечной системы (1596)

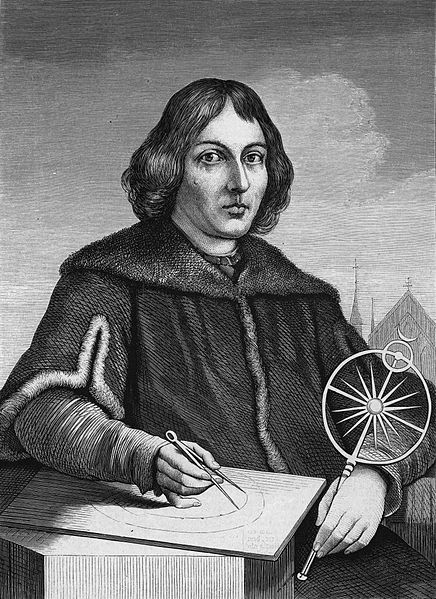

Коперник Николай (1473–1543) – польский астроном, математик и экономист, создатель гелиоцентрической системы мира. Гелиоцентрическая система в варианте Н. Коперника была сформулирована в следующих положениях: а) орбиты и небесные сферы не имеют общего центра; б) центр Земли – не центр вселенной, но только центр масс и орбиты Луны; в) все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира; г) расстояние между Землей и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землей и неподвижными звездами; д) суточное движение Солнца – воображаемо, и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остается параллельной самой себе; е) Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), вращается вокруг Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце не более чем эффект движения Земли; ж) это движение Земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет. Новый взгляд на устройство Вселенной, представленный в гелиоцентрической системе Н. Коперника способствовал переходу географии в новое качество.

Основные труды: «Комментарии» (1515), «О вращениях небесных сфер» (1543).

Рис. . Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника

Меркатор (Кремер) Герард (1512–1594) – фламандский картограф и географ. Известен как автор картографической проекции, носящей его имя. Г. Меркатор впервые применил эту равноугольную цилиндрическую проекцию при составлении навигационной карты мира на 18 листах (1569). В 1532 г. работал вместе с Гемма-Фризом над созданием глобусов Земли и Луны; одновременно занимался изготовлением точных оптических инструментов, а также преподаванием географии и астрономии. В 1534 г. Г. Меркатор создал собственную мастерскую по изготовлению астрономических инструментов и съемке имений. Затем он стал разрабатывать математические основы картографии. В 1537 г. выпустил карту Палестины на 6 листах, а в 1538 г. – карту мира (на ней он впервые показал местоположение южного материка). В 1540 г. он составил карту Фландрии. В 1541 г. Г. Меркатор создал глобус Земли, спустя 10 лет – глобус Луны, 1551 г. – небесный глобус с изображением звезд и фигур созвездий. В 1544 г. Г. Меркатор опубликовал карту Европы на 15 листах. На ней он впервые правильно показал очертания Средиземного моря. В 1563 г. Г. Меркатор составил карту Лотарингии, в 1564 г. – Британских островов (на 8 листах), в 1572 г. – новую карту Европы на 15 листах, а в 1578 г. – гравированные карты для нового издания «Географии Птолемея», затем приступил к работе над Атласом (этот термин впервые предложил Г. Меркатор для обозначения набора карт). Первая часть Атласа с 51 картой Франции, Германии и Бельгии вышла в 1585 г., вторая с 23 картами Италии и Греции – в 1590 г. и третья с 36 картами Британских островов была опубликована после смерти Меркатора его сыном Румольдом в 1595 г. Все карты Г. Меркатор отличаются, сравнительно с предшествовавшими им, большей точностью, наглядностью и изяществом отделки, что вызвало еще у его современников прозвание его корифеем всех землеописателей и Птолемеем своего века.

Основные труды: «Amplissima Terrae Sanctae descriptio ad utriusque Testamenti intelligentiam» (1537), «Literarum latinarum, quas italicas, cursoriasque vocant, scribendarum ratio» (1540), «Angliæ, Scotiæ et Hiberniæ nova descriptio» (1564), «Nova et aucta orbis terræ descriptio ad usum navigantium emendate accomodata» (1569), «Chronologia» (1569), «Ptolemäus Karten» (1578), «Хронология» (1569), «Атлас, или Картографические соображения о сотворении мира и вид сотворенного» (1595).

Рис. . Карта мира из атласа Г. Меркатора

Рис. . Карта России из атласа Г. Меркатора

Мюнстер Себастьян (1489–1552) – немецкий ученый-гебраист, францисканский монах. Особенную известность и признание имела его «Всеобщая космография» – обширное произведение из шести книг. В пяти из них дано описание стран, прежде всего европейских. Особенно удачно описание Германии, занявшее три книги. Одна книга содержала описание всего остального мира. Главы об Африке и Америке были наполнены фантастическими сюжетами. Тем не менее, книга пользовалась спросом и выдержала множество переизданий. Это – значительный для того времени свод историко-географических и биологических данных, в значительной степени способствовавшей распространению географических знаний и послуживший образцом для последующих составителей космографий. Изложенная общедоступно и занимательно, космография С. Мюнстера в течение столетия выдержала 24 издания в подлиннике и много раз печаталась в переводах латинском, французском, итальянском, английском, чешском. Кроме карт, она заключала в себе портреты государей, с их гербами, и множество рисунков. Большого внимания заслуживает помещенная в космографии С. Мюнстера карта Московии: это – первый опыт такого изображения Восточно-Европейской равнины, основанного на современных более или менее достоверных известиях, а не на преданиях классической древности.

Основной труд: «Dictionarium trilingue» (1530), «Cosmographia» (1544), «Germania descriptio» (1530), «Mappa Europae» (1536), «Всеобщая космография» (1544).

Рис. . Карта Нового Света С. Мюнстера

Рис. . Карта Московии С. Мюнстера

Ньютон Исаак (1643–1727) – английский физик, математик и астроном. Им сформулирован закон всемирного тяготения и изложена теория движения планет. В классическом произведении «Математические начала натуральной философии» (1687) им представлены физические законы, которыми определяются многие природные процессы. На основе анализа маятниковых наблюдений на различных широтах И. Ньютон достаточно точно определил форму и размеры Земли, ее некоторую сплюснутость у полюсов. Декарт считал, что Земля вытянута к полюсам. И. Ньютон установил среднюю массу земного вещества, в 5–6 раз большую плотности воды. Фактическая средняя плотность земной тверди составляет 5,52 г/см3. И. Ньютон определил роль солнечного тепла для земных процессов. Он считал, если бы Земля оказалась на месте Сатурна, вся земная вода замерзла бы, если бы переместилась на место Меркурия – испарилась бы. И. Ньютон вывел математическое соотношение между ветром и морскими течениями: сила, приводящая воду в движение, пропорциональна разности скоростей воздуха и воды. Ньютон создал первую научную теорию приливов и объяснил причины возникновения приливообразующих сил. Долгое время И. Ньютон преподавал физическую географию, основу которой составляла география Варена.

Основные труды: «Математические начала натуральной философии» (1687), «Всеобщая арифметика, или Книга об арифметических синтезе и анализе», «Оптика, или Трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света».

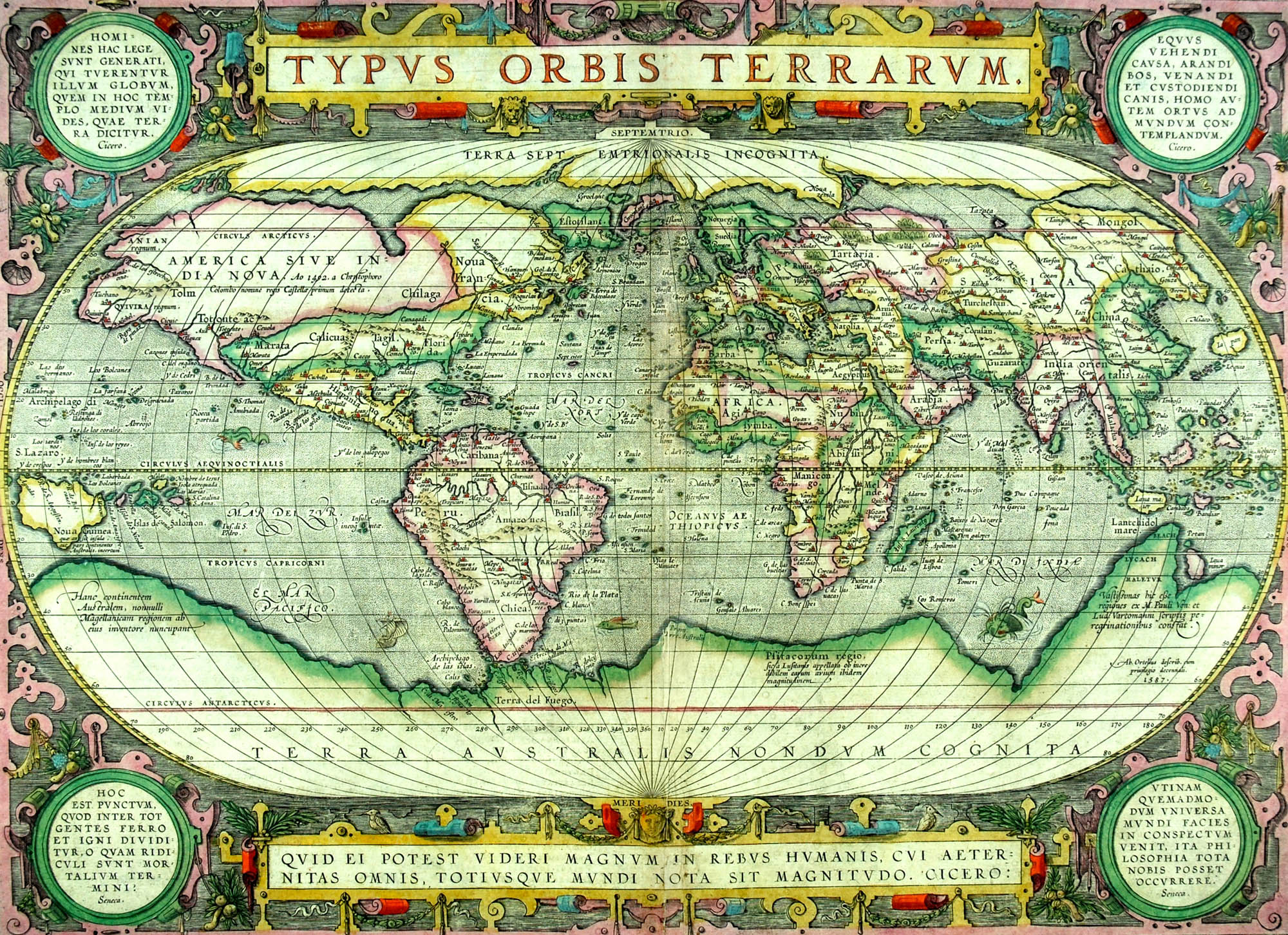

Ортелий Абрахам (1527–1598) – фламандский картограф. Его первая картографическая работа – большая карта мира на восьми листах 1564 г. В 1565 г. он опубликовал карту Египта, а в 1567 г. – карту Азии. В 1570 г. вышло первое издание его «Theatrum Orbis Terrarum» («Зрелища мира земного», «Театр мира»), который состоял из 70 карт на 53 листах с подробным текстом об изображенных территориях и списком географических объектов. В списке авторов значится 87 имен картографов эпохи Возрождения. Среди карт – карта мира, карты континентов и отдельных стран и районов Европы. Значительную долю составляли карты исторические. Имеется карта «Руссии, или, вернее, Великого Московского государства» англичанина Энтони Дженкинсона, неоднократно бывавшего в Москве. В числе карт этого сборника были и произведения Г. Меркатора. Карты атласа А. Ортелия неоднократно уточнялись и переиздавались все вместе и по отдельности. В новых изданиях исторические карты занимали все большую долю. Это были карты Древней Греции, Древнего Рима, карты Бельгии, Испании, Британии, Германии, Галлии, Понта Эвксинского, Израильского и Иудейского царств и других территорий в отношении прошлых эпох. Тщательное изучение произведений древних авторов позволило А. Ортелию создать самостоятельный исторический атлас. В 1578 г. А. Ортелий издал историко-географический словарь, в котором названия географических объектов даны с объяснением их значения и смысла.

Основные труды: «Зрелище мира земного» («Театр мира») (1570), «Историко-географический словарь (1578).

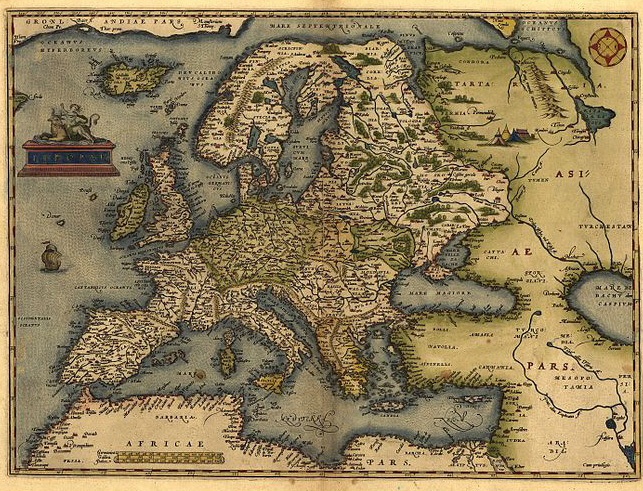

Рис. . Карта мира из атласа А. Ортелия (1570)

Рис. . Карта Европы из атласа А. Ортелия (1572)

Сюй Ся-Кэ (1586–1641) – китайский путешественник-исследователь, геолог. Путешествиям Сюй посвятил 30 с лишним лет своей жизни. Его исследования внесли крупный вклад в географическую науку и впервые позволили выявить связи и закономерности в горных и речных системах Китая. В 1607 г. молодой исследователь отправляется в свое первое путешествие на озеро Тайху, южнее устья р. Янцзы. Это путешествие положило начало походам на север, юг и запад страны, в малоисследованные районы. В 1609 г. он предпринимает более длительное путешествие с юга на север Китая, по приморским провинциям Цзянсу и Шаньдун, посетив при этом знаменитую в Шаньдуне гору Тайшань, и от побережья залива Бохайвань направляется в Пекин. В 1613 г. Сюй отправляется в новое путешествие – от устья р. Янцзы на юг через Ханчжоу, Шаосин в Нинбо, откуда по побережью Восточно-Китайского моря проходит до Лэцина. При этом он посетил Тяньтайшаньские и Янданшаньские горы в провинции Чжэцзян. Побывав в Нанкине, в 1616 г. Сюй направляется вверх по Янцзы до города Цзюцзян; отсюда он повернул на юг, посетил озеро Поянху в Центральном Китае, имеющее большое судоходное значение, и, пройдя города Поян, Фулян, Сюнин, Цзяньдэ и Пучэн близ границы Фуцзяня с Цзянси, достиг Уишаньских гор. На обратном пути он посетил горный хребет Хуаншань, расположенный в южной части провинции Аньхой. В 1618 г., повторив предыдущий маршрут – по долине Янцзы, Сюй от Цзюцзяна направился к горному хребту Лушань и на обратном пути еще раз посетил хребет Хуаншань. В 1620 г. путешественник предпринимает поход на побережье Фуцзяня. Он прошел от устья Янцзы на юг через Чжэцзян и, достигнув Наньпина, спустился к морю по долине Миньцзяна. Конечным пунктом этого путешествия был город Синьхуа, расположенный на побережье Тайваньского пролива, к югу от Фучжоу. В 1623 г. Сюй посещает горные районы Суншань, Тайхэшань и Хуашань, расположенные в бассейне Хуанхэ и нижнего течения Янцзы, а в 1628 г. отправляется в большое странствование в Южно-Китайские горы. Пройдя от Наньпина в юго-западном направлении до истоков реки Цзюлунцзяна, он спустился по долине этой реки до Лунци и далее вдоль берега моря, преодолевая горные отроги с трудными перевалами, глубокими ущельями и бурными потоками, проследовал через Чаоань до Хойяна (восточнее Кантона). В 1629 г. Сюй двигается в повторный маршрут на север до Пекина, откуда он проходит на северо-восток до Паньшаня, расположенного у Великой Китайской стены. В последующее трехлетие Сюй три раза совершает поездки на юго-восток страны, прокладывая новые маршруты в Южно-Китайских горах, он посещает восточную часть Чжэцзяна. Последнее путешествие Сюя в юго-западный Китай было самым большим и продолжалось с 1636 по 1640 гг. Сюй направился из Цзянъиня на юго-запад, далее путешественник по долине реки Люцзян спустился на юг провинции Гуанси, обошел ее вдоль границы с Гуандуном и Вьетнамом и через Юннин вернулся на север Гуанси, продолжая от Ишаня свой путь на северо-запад в нынешнюю столицу провинции Гуйчжоу – Гуйян. Вернувшись через Синъи и Аньшунь в Куньмин, Сюй вступил в самую трудную часть своего перехода – на запад через высокие хребты западной Юньнани к границам Бирмы. Здесь он перешел в верхних течениях реки Меконг и Салуэн и достиг конечного пункта своего путешествия – горы Цзицзюшань, расположенной вблизи бирманской границы. Путь Сюя пролегал преимущественно по малообжитым и вовсе не обжитым горным районам.

Основные труды: «Записки о путешествиях Сюй Ся-кэ».